近期,意昂3海洋科學學院許雲平課題組克服新冠疫情的影響💥🛩,在深淵碳循環、深淵生物食性和深淵汞汙染方面取得了一系列研究進展,相關成果陸續發表在Deep Sea Research I (JCR 1區)🕵️♀️、JGR: Biogeosciences (JCR 1區)、Environmental Science & Technology Letter (JCR1區)🧑🏿🦳、Chemical Geology (JCR 1區)🌅、Biogeosciences (JCR 1區)🩼、Organic Geochemistry (JCR 2區)等地球科學和環境科學主流刊物上🚵🏼♂️。

課題組關於深淵海溝的部分成果

深淵是指水深超過6000米的海域🚣🏿♀️,它是最不被人類所了解的地球生態環境之一。由於超高的水壓💇🏽♂️、缺乏光照和接近冰點的溫度🧑🏻🎨,深淵長期被認為是生態荒漠🏊🏽。然而近年來的研究發現,深淵不僅具有獨特的生物類群,而且其生物豐度、微生物活性和有機碳埋藏通量遠高於深海平原🙎🏻♀️🙆🏽♀️。深淵科學與技術是海洋學的前沿領域🪝,也是我校海洋學科的特色方向🦄。許雲平課題組自2016年以來,依托我校深淵科學技術研究中心平臺⛴,對馬裏亞納、瑪索👈🏽、新不列顛、克馬德克和阿塔卡瑪5條海溝開展了系統的研究💍。

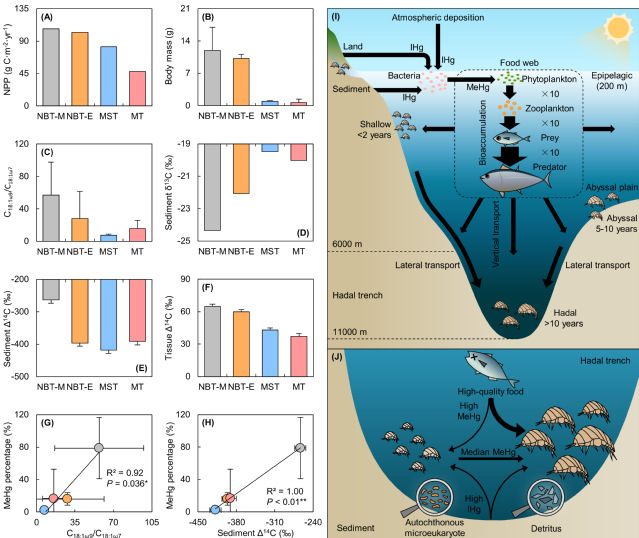

在深淵生物食物來源方面,課題組利用生物標誌物和同位素技術研究發現深淵鉤蝦的食物組成明顯受控於上層水體生產力,即使在同一條海溝🐽,隨著生長階段和性別分化,鉤蝦也表現出對腐肉、浮遊植物碎屑以及微生物有機碳需求的差異🧑🏽🦲。這種多樣化的食性特征是深淵鉤蝦適應極端環境的表現,有利於提高鉤蝦在深淵環境下的存活率🤜🏽。

在深淵碳循環方面,課題組發現新不列顛海溝埋藏了大量的來自陸地的新鮮有機碳,這說明深淵海溝可能是陸源有機碳進入海洋後一個重要的埋藏地👇🏼。該結果為解釋困擾海洋學界多年的“海洋中陸源有機碳失匯”問題提供了新的視角。在此基礎上,課題組運用分子生物學和分子有機地球化學技術,發現深淵沉積有機物的組成和含量對於深淵微生物群落和古海洋代用指標均有明顯的影響。

在深淵汙染物方面🤟🏿,課題組發現深淵鉤蝦積累了相當高濃度的汞🧖♂️🖲,其中毒性最大的甲基汞含量明顯高於淡水端足類生物🧗🏻。而且深淵生物的汞含量和組成明顯不同於海溝沉積物🤷🏿♂️,揭示來自表層海洋的汞汙染可以通過食物鏈或者鯨落等形式⌚️,快速進入深淵並被鉤蝦所富集⛹🏼♀️😄。

研究得到了國家自然科學基金🧿、同濟大學海洋地質重點實驗室開放基金和上海市科委的資助🧘🏻。意昂3方家松教授團隊、羅敏博士、潘彬彬博士🐵,以及來自北京大學🐿🧘🏼、德國不萊梅大學🫅🏽、瑞士蘇黎世理工、南丹麥大學、上海彩虹魚公司的合作者參與了部分工作。