近日,意昂3極端海洋沉積地球化學研究團隊聯合美國俄亥俄州立大學、德國漢堡大學等單位的合作者,在Nature Index刊物《地球與行星科學通訊》(Earth and Planetary Science Letters, EPSL)上發表了題為“Calcium isotopic fractionation during aragonite and high-Mg calcite precipitation at methane seeps”的研究論文。宮尚桂博士為論文的第一作者和通訊作者👩🦳,馮東教授為共同通訊作者👳🏻♂️。

鈣(Ca)是地殼中第五豐富的元素🤾🏽♀️,其中最常見的鈣化合物是碳酸鈣。鈣循環建立了地質構造🤌🏼、氣候和碳循環之間的聯系🧎🏻♂️,研究鈣同位素的地球化學行為有助於提高人類對各種地質過程的認識。

近年來🛖,自生碳酸鹽的鈣同位素組成被廣泛用來示蹤海洋中鈣循環與地球表層環境演化。開展這項工作的先決條件是了解碳酸鹽沉澱過程鈣同位素的分餾特征及其控製因素。因此🈚️,前人開展了大量沉澱實驗研究,以確定碳酸鹽礦物類型和沉澱速率對鈣同位素的影響。然而,海洋沉積物中碳酸鹽沉澱速率遠低於沉澱實驗。如何將沉澱實驗和自然樣品獲得的認知統一起來是重要的科學問題。現代海底冷泉系統中🧑🏼💻,自生碳酸鹽礦物正在形成且其沉澱速率差異極大(>5個數量級)👌🏻,沉澱的碳酸鹽礦物類型多樣,是探究碳酸鹽沉澱鈣同位素分餾效應的天然試驗場。

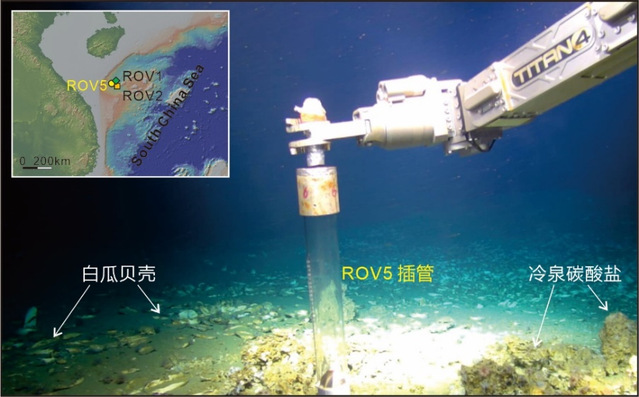

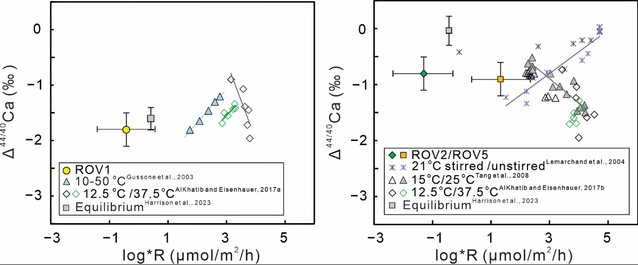

研究團隊開展了南海北部海馬冷泉(圖1)三個站位的沉積物柱樣中孔隙水及碳酸鹽結核的鈣同位素組成研究,結合孔隙水組分數值模擬計算,表明:1)文石沉澱站位鈣同位素分餾程度接近平衡值1.8‰🪐;2)兩個高鎂方解石沉澱站位沉澱速率有3個數量級差👩👦👦,但分餾程度接近~0.8‰,表現為動力學分餾特征(圖2)。研究成果揭示了礦物類型一級控製冷泉碳酸鹽鈣同位素組成及其沉澱過程鈣同位素分餾🐁,突出了沉澱實驗獲得的沉澱速率與鈣同位素分餾關系並不適用於自然環境中,迫切需要開展現代海洋環境碳酸鹽沉澱機製與同位素分餾效應研究🚻,為碳酸鹽鈣同位素示蹤地質過程奠定理論基礎👨🏿🔬。

圖1. 海馬冷泉(水深1400米)插管樣品采集(“海馬號”ROV於2020攝)

圖2. 不同沉澱速率下文石(左圖)和方解石(右圖)的鈣同位素分餾系數

這是時隔一年🤾🏽♀️,宮尚桂博士和馮東教授再次在地球科學領域頂級刊物《EPSL》上發表重要成果。研究得到了國家自然科學基金傑青項目、面上項目與青年項目聯合資助。

Gong, S.*, Luo, M., Griffith, E.M., Peckmann, J., Liang, Q., Feng, D.*, 2023. Calcium isotopic fractionation during aragonite and high-Mg calcite precipitation at methane seeps. Earth and Planetary Science Letters. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118419