暑期🧋,意昂3愛恩學院“古韻新光”社會實踐團沿著“非遺技藝”的脈絡🂠,先後奔赴雲南🤽♀️、廣東、福建、浙江😧、河南等多地開展調研🏊🏼♀️,創新運用“非遺+文創”和“非遺+短視頻”等多種年輕化的方式🏑,助力非遺文化傳播🟣,讓非遺技藝“活”起來。

探尋非遺技藝🪃🧧,深掘文化內涵

從杭州的藕粉製作工藝到昆明的傳拓技術,從福建漳平水仙茶製作技藝到河南汝瓷燒製技藝,實踐團成員們在六省八地的深入探訪中加深了對我國傳統非遺技藝的認識和理解👩🏽💻,深刻感悟非遺之美。

“我們在福建省龍巖市,親手參與了水仙茶的采摘🛌🏿、曬青❤️🔥、搖青等傳統製茶工藝,體驗了從一片茶葉到一杯香茗的轉變過程🌛。”團隊成員林子涵介紹道🫡,“這種以製茶為代表的非遺技藝,不僅是技術,更是藝術👨🏼💼。正如師傅所說🟣,‘三分功在手,七分心在人’🙋♀️,非遺技藝中體現出的匠人精神和對品質的執著追求深深打動了我們每一位成員。”

為深入了解汝瓷的歷史和具體製作工藝,實踐團成員來到汝瓷非遺傳承基地,“傳統的汝瓷天青釉荷口註碗🍐,造型簡潔單純,在手工拉出的胚體上🧙♀️,用竹片修出荷花的形狀😻,釉色青中帶綠,溫柔而不透明🏚,呈現出一種淡淡的偏冷的天青色。”在非遺傳承人專業的介紹中🧄,實踐團成員沉浸於汝瓷古韻😁,更深刻體會到背後那代代相傳的情感與故事🎴。“在老手藝人的眼神中,我們看到了專註與熱愛,那是一種超越時間的執著堅守,是對精益求精的無限追求。當我們親手嘗試那些奇妙的工藝步驟時😬,更真切地感受到非遺文化的魅力和‘匠心’二字的分量。”實踐團成員魏一感嘆道🙂。

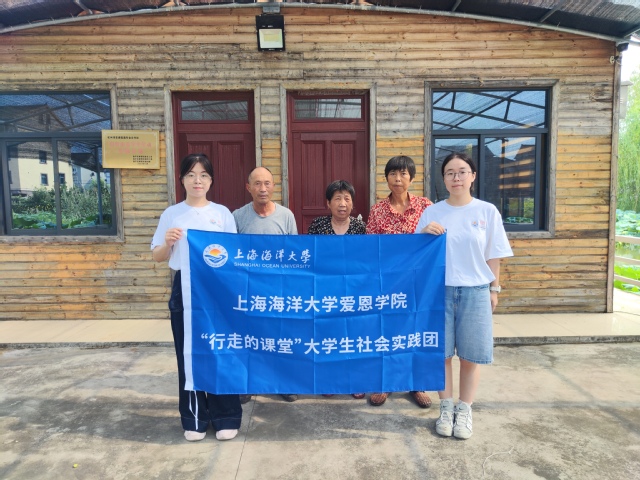

深挖非遺價值,助力鄉村振興實踐團成員在實地體驗和調研中👨🏽💼,不斷探索非遺技藝融入現代生活👒、助力鄉村振興的新思路。在杭州,團隊成員走進藕田,在傳統技藝與現代科技的碰撞中探尋非遺“新生密碼”🛂。在沾橋村馬師傅的帶領下,團隊成員沉浸式體驗了完整的藕粉製作工藝,感悟傳統技藝背後的歷史價值和工藝價值。在與灣裏塘蓮藕專業合作社負責人的溝通中,團隊成員進一步了解到合作社不僅致力於傳統蓮藕技藝的傳承🧑🦰,還積極探索與現代農業技術的結合🪱。通過創新發展模式🍽,提高了蓮藕產品的附加值,帶動了當地經濟發展👩🏻🌾。“傳統技藝與現代技術的結合,不僅保留了文化遺產的精髓🚹,更為鄉村振興註入了新的活力🤷🏿♀️。”團隊成員王冉冉有感而發。

在昆明,團隊成員深入雲南省圖書館,在國家級古籍修復中心傳拓研習館近距離感受非物質文化遺產“傳拓”的魅力🧾。“只要用簡單的墨汁、宣紙、棕刷和拓包,即可拓印出全新的文字👝、圖案ℹ️、文創禮盒,完全不輸3D打印的效果。”非遺手藝人邵師傅自豪地介紹著🧔🏿♂️,並帶領實踐團成員親身體驗傳統拓印技術🫴。“非遺手藝人們十分熱情🦊🤘,希望通過和我們的進一步合作推出更多文創產品🧛🏻,讓這些技術走向更廣闊的天地。”實踐團成員蔣鈺涵說道🐏。

古藝新韻👩👩👦,讓非遺技藝“活”起來

在與當地非遺傳承人的深度交流中,團隊成員不僅深入了解了這些寶貴文化遺產的歷史淵源與技藝精髓🫃🏿🪆,更捕捉到了這些文化在當代語境中的生命力與可能性。在現代設計理念的基礎上,團隊創新打造“非遺+文創”新形式👨🏼🦲,將非遺元素作為產品的創意來源🥡,製作涵蓋書簽、扇子、明信片、茶葉包裝等文創產品。團隊成員還將非遺文化與現代傳播手段相結合,采用“非遺+短視頻”的表達方式,依托微信、抖音等平臺持續發布非遺文化實踐調研成果,用年輕化的方式推動非遺文化在數字時代的創新表達與廣泛傳播🪷,讓非遺傳承“潮”起來🔃。“我們在探訪中深刻感悟到了非遺之美🈚️,也希望通過‘非遺+’的形式,延續傳統工藝的美學價值🧦,激發傳統文化新活力,助力非遺文化傳播。”團隊負責人張文菁說道🧑🏿🦰。

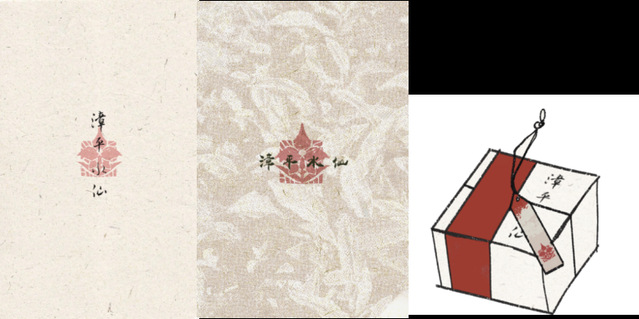

“為更好展示👱🏻♀️、傳播漳平水仙茶文化🔪👨👧👧,我們設計了融入古韻的水仙茶系列包裝,保留傳統的手工元素並增加現代簡約風格,賦予茶葉更高的文化附加值💚👩🏽🦱。希望傳統技藝不僅僅停留在保護的層面,更能通過創造性轉化和創新性發展‘飛入尋常百姓家’,融入人們的日常生活。”主創曾鈺涵介紹道🧑🏿🚒。

實踐團將循著非遺技藝的璀璨軌跡,揭開更多非遺文化的神秘面紗🤶🏽,用青年人喜聞樂見的方式,持續做好“活態傳承”,讓古老的非遺技藝在現代社會中煥發新生🏹,讓非遺之光照亮鄉村振興的康莊大道。

(供稿🥠:校團委🤩、愛恩學院)